健康资讯

更多请关注微信公众号“CBHRT更年期管理”

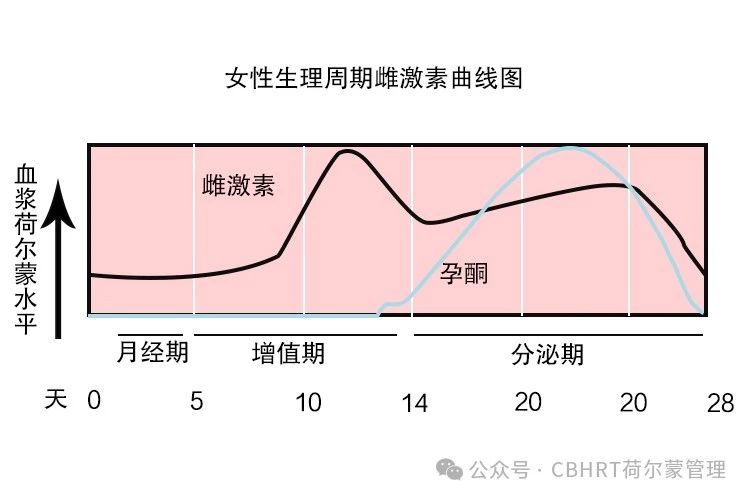

当出现月经周期紊乱、情绪起伏不定或潮热盗汗等症状时,人们往往联想到更年期提前,但这类表现也可能是体内"雌激素优势"(Estrogen Dominance)发出的信号。

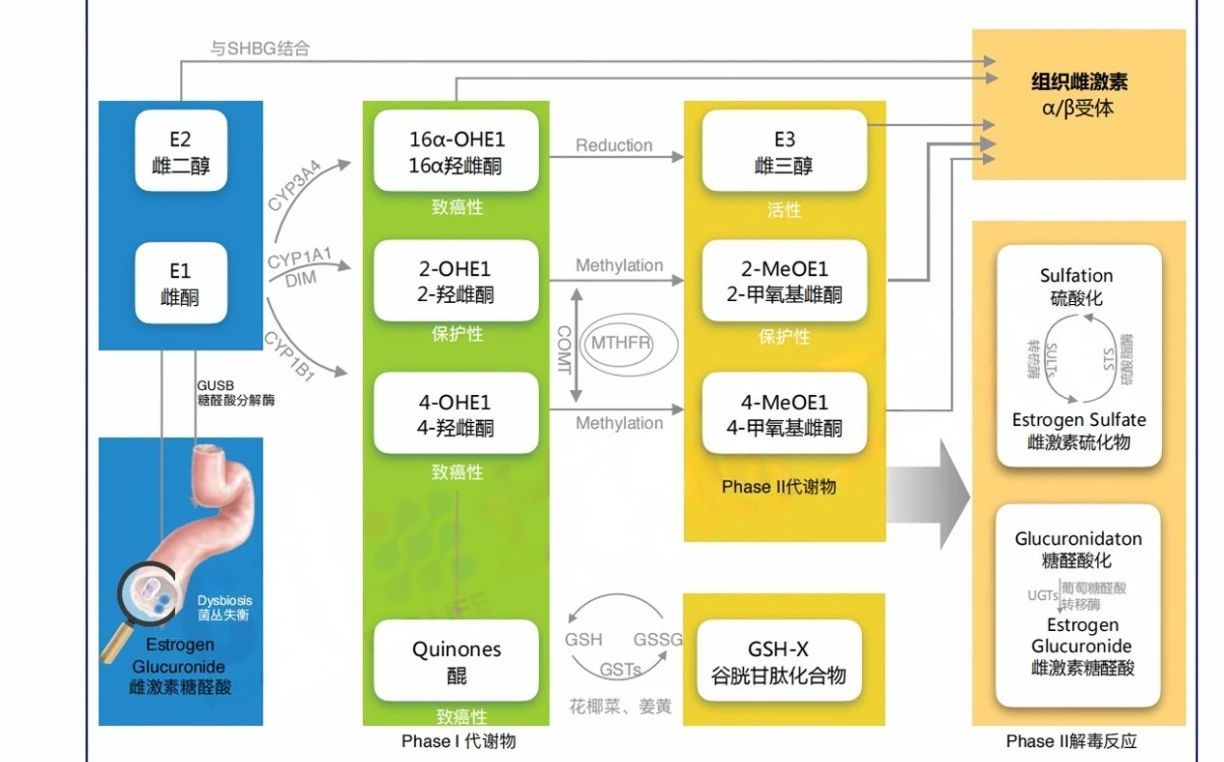

2、雌激素代谢异常

肝脏解毒功能下降、肠道菌群紊乱,影响雌激素代谢排出;即雌激素分泌过多(血清雌二醇或雌激素代谢产物高)。

3、外源性雌激素暴露

长期接触环境荷尔蒙(如塑化剂)、高雌激素饮食(如过度摄入大豆异黄酮补剂),雌激素受体的过度激活。

4、肥胖

5、更年期过渡期波动

三、雌激素优势的症状

就像体内其他荷尔蒙失衡一样,你可以通过评估临床症状来识别雌激素优势的存在(这意味着只需看看你的感觉或你每天的经历)。

此外,一些女性可能会经历比其他人更严重的某些症状。

有些女性往往对雌激素的增重效果很敏感,过量的雌激素可能会使体重增加50%以上。

另一方面,其他女性体重没有增加,但可能会经历严重的情绪障碍。

四、雌激素优势筛查

怀疑雌激素优势(即雌激素水平相对过高或失衡)时,可通过以下临床检查和功能医学检测进行综合评估:

(一)临床常规检查:

1、性激素六项检查

目的:评估卵巢储备功能。AMH水平降低可能提示卵巢功能减退,而AMH过高可能见于多囊卵巢综合征,间接反映雌激素失衡。

3、影像学检查

(二)功能医学检测

1、雌激素代谢产物检测

检测尿液中双酚A(BPA)、邻苯二甲酸盐等环境内分泌干扰物,评估外源性雌激素暴露对体内激素水平的影响。

小结

参考文献

1.Prior JC. Progesterone for Symptomatic Perimenopause Treatment – Progesterone politics, physiology and potential for perimenopause. Facts Views Vis Obgyn. 2011;3(2):109-120.

2.Schüssler P, Kluge M, Yassouridis A, et al. Progesterone reduces wakefulness in sleep EEG and has no effect on cognition in healthy postmenopausal women.

Psychoneuroendocrinology. 2008;33(8):1124-1131.

3.Roomruangwong C, Carvalho AF, Comhaire F, Maes M. Lowered Plasma Steady-State Levels of Progesterone Combined With Declining Progesterone Levels During the Luteal Phase Predict Peri-Menstrual Syndrome and Its Major Subdomains. Front Psychol. 2019;10:2446. Published 2019 Oct 30.

4.Dennerstein L, Spencer-Gardner C, Gotts G, Brown JB, Smith MA, Burrows GD. Progesterone and the premenstrual syndrome: a double blind crossover trial. Br Med J (Clin Res Ed). 1985;290(6482):1617-1621.

5.Nillni YI, Toufexis DJ, Rohan KJ. Anxiety sensitivity, the menstrual cycle, and panic disorder: a putative neuroendocrine and psychological interaction. Clin Psychol Rev. 2011;31(7):1183-1191.

6.Baker FC, Colrain IM, Trinder J. Reduced parasympathetic activity during sleep in the symptomatic phase of severe premenstrual syndrome. J Psychosom Res. 2008;65(1):13-22.

7.Arafa A, Mostafa A, Khamis Y. The association of acne and menstrual symptoms among young women (18-25 years) in Egypt: a population-based cross-sectional study [published online ahead of print, 2020 Jun 10]. Int J Adolesc Med Health. 2020;/j/ijamh.ahead-of-print/ijamh-2019-0220/ijamh-2019-0220.xml.

8.Lucky AW. Quantitative documentation of a premenstrual flare of facial acne in adult women. Arch Dermatol. 2004;140(4):423-424.

9.Stoll S, Shalita AR, Webster GF, Kaplan R, Danesh S, Penstein A. The effect of the menstrual cycle on acne. J Am Acad Dermatol. 2001;45(6):957-960.

10.Ziomkiewicz A, Pawlowski B, Ellison PT, Lipson SF, Thune I, Jasienska G. Higher luteal progesterone is associated with low levels of premenstrual aggressive behavior and fatigue. Biol Psychol. 2012;91(3):376-382.

11.Baker, J. et al. (2017) Estrogen-gut microbiome axis: Physiological and clinical implications. Maturas, 103, 45-53.

12.Flores, et al. (2012) Fecal microbial determinants of fecal and systemic estrogens and estrogen metabolites: a cross-sectional study. J Transl Med, 10: 253.

13.Goldin, BR, et al. (1982) Estrogen excretion patterns and plasma levels in vegetarian and omnivorous women. N Engl J Med, 307(25):1542-7.

以上内容不用于治疗、诊断、治愈或预防任何疾病。

以上图片来自网络,本文旨在分享学习,如有侵权,请联系删除,谢谢!

如需转载本文,请联系客服。